Старение — это не просто серия физических изменений. Это процесс, который затрагивает все уровни человеческого существования: от молекул до смысла жизни. [1] С ним сталкивается каждый, но воспринимается он по-разному — в зависимости от эпохи, культуры, мировоззрения. Как менялось философское осмысление старости с античных времён до наших дней? Что может дать нам это понимание сегодня — в век технологий, увеличивающейся продолжительности жизни и новых этических дилемм? Попробуем разобраться вместе.

Оглавление

Старость в античности: спокойствие разума и свобода от страстей

Ещё Платон поднимал вопрос о ценности пожилого возраста. В «Республике» он описывает старость как период, когда человек освобождается от влияния страстей и может обратиться к познанию и размышлению. В «Федоне» Платон проводит мысль о том, что зрелая душа, освобождённая от телесных желаний, приближается к истине. [2]

Аристотель, в отличие от своего учителя, смотрит на процесс старения скорее как на естественное ослабление жизненного начала. В трактате «О душе» он говорит о снижении энтелехии — внутренней энергии живого организма. Однако в «Никомаховой этике» он подчёркивает, что именно зрелый возраст позволяет человеку жить в соответствии с разумом и добродетелями.

Стоики — например, Сенека или Марк Аврелий — рассматривали старость как возможность внутреннего освобождения. Сенека писал в «Письмах к Луцилию», что именно в старости человек способен победить страсти и научиться настоящему спокойствию. Их подход во многом предвосхитил идеи когнитивной терапии: изменив отношение к возрасту, можно изменить и сам опыт его проживания.

Средневековье: старение как шаг к вечности

В христианской философии старость теряет телесную окраску и превращается в важную часть духовного пути. Августин в «Исповедях» пишет о старости как о времени покаяния, когда душа отворачивается от суетного и обращается к Богу. [3] В зрелости он видит шанс для очищения и подготовки к вечной жизни.

Фома Аквинский в «Сумме теологии» объясняет телесные изменения с позиций естественного порядка, говоря о потере телесного «двигателя». Но при этом он подчёркивает, что истинная духовная зрелость — не зависит от возраста тела. Старость для него — не упадок, а возможность достижения мудрости и внутренней глубины.

Просвещение: разум против течения времени

В эпоху Просвещения философский интерес к старению переходит в плоскость рациональности и морали. Старость рассматривается не как проклятие, а как состояние, которое можно и нужно осмыслить с точки зрения разума. [4]

Иммануил Кант в «Антропологии с прагматической точки зрения» говорит о росте моральной автономии с возрастом. Зрелость, по его мнению, даёт человеку возможность выстроить характер и жить в соответствии с этическими принципами.

Вольтер, напротив, относился к старению с иронией. Он считал, что нельзя победить старость, но можно относиться к ней с юмором и спокойствием. Главное — сохранить достоинство и ясность мысли, даже когда тело сдаёт позиции.

XIX–XX века: личность, отчуждение и экзистенция

С наступлением Нового времени философия всё чаще обращается к внутреннему опыту стареющего человека. Артур Шопенгауэр в «Мире как воле и представлении» связывает старение с угасанием воли к жизни. В его понимании, возраст — это не просто счёт лет, а постепенное отступление жизненной энергии. [5]

Фридрих Ницше, напротив, призывает увидеть в старении шанс на переосмысление. В «Так говорил Заратустра» он пишет: «Ты состарился — стало быть, пришло время родиться заново». Старость у него — вызов, возможность выхода за пределы старых представлений о себе.

Мартин Хайдеггер в «Бытии и времени» утверждает, что подлинное существование возможно лишь тогда, когда человек осознаёт свою конечность. В его концепции «бытия-к-смерти» старение — не трагедия, а шанс жить глубже, внимательнее, честнее.

Симона де Бовуар в своей книге «Старость» впервые говорит о социальном измерении возрастной дискриминации. Она поднимает важный вопрос: почему общество перестаёт воспринимать пожилого человека как личность? Её книга — не просто философское размышление, а исследование на стыке этики, социологии и феминизма.

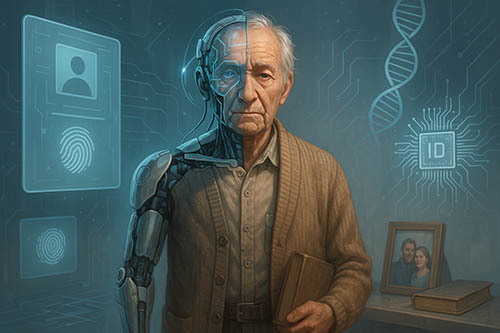

XXI век: старение между технологиями и идентичностью

Сегодня, в эпоху продвинутой медицины и увеличивающегося срока жизни, философия сталкивается с новыми вызовами. Если возрастные изменения можно смягчать или замедлять, остаётся ли старение прежним опытом?

Философ Джон Харрис в книге Enhancing Evolution выдвигает идею о том, что бороться со старением — этически оправданно, а порой и необходимо. Он считает, что если технологии позволяют продлить активную жизнь, этим следует воспользоваться во имя свободы и качества жизни.

Феминистские мыслительницы, такие как Марта Нуссбаум и Юдит Батлер, напротив, подчёркивают социальные и культурные аспекты старения. По их мнению, то, как общество видит пожилого человека, зависит от пола, статуса, включённости в социальные практики.

Франсуа Тибо, исследуя тему биополитики, говорит о старении как о «границе управляемого». Он ставит важный вопрос: если старость становится подвластной технологиям, не теряем ли мы что-то важное из опыта человеческого существования?

Заключение

Старение — это не только физиология, но и зеркало нашего отношения к жизни, к себе, к времени. Размышления философов — от Платона до современных исследователей — помогают по-новому взглянуть на этот универсальный опыт. Не для того, чтобы его избежать, а чтобы прожить его осознанно, с достоинством и смыслом. Философия, в отличие от медицины, не лечит, но она учит принимать, понимать и превращать даже угасающий этап жизни в источник глубины.

Философский взгляд на старение помогает глубже понять уникальные потребности каждого организма. В нашей клинике этот подход стал основой для методов нейроомоложения, а также для диагностики и лечения заболеваний периферической нервной системы.

Список научных источников:

Скрыть/показать

- ^ Al-Habbal H. et al. “Promoting healthy ageing through measures addressing social determinants of older adults’ health: a scoping review protocol.” BMJ Open 15, 7 (2025): e091079. 2025.

- ^ Ardisson Korat A.V. et al. “Dietary Carbohydrate Intake, Carbohydrate Quality, and Healthy Aging in Women.” JAMA Network Open 8, 5 (2025): e2511056. 2025.

- ^ Marzetti E. et al. “Advancing the methodology of clinical trials for aging populations: A call to innovation, inclusion, and global relevance.” J Nutr Health Aging 29, 6 (2025): 100587. 2025.

- ^ García-Barranquero P. et al. “SENS vs. the hallmarks of aging: competing visions, shared challenges.” Biogerontology 26, 3 (2025): 103. 2025.

- ^ Afraz E.S. et al. “Recent Advances in Aging-Related Diseases: Accelerated Aging, Molecular Mechanisms, Interventions, and Therapies.” Aging and Disease 16, 4 (2025): 1785–1792. 2025.